Die Ausstellung Closer To Nature in der Berlinischen Galerie, lässt verschiedene Formen und Beispiele anschauen, in denen Architektur mit organischen Materialien oder Prozessen verschmilzt. Dabei kommen die Wachstums Eigenschaften von Pilzen oder Bäumen, wie auch die ästhetische und praktische Verwendung von Stampflehm zum Einsatz.

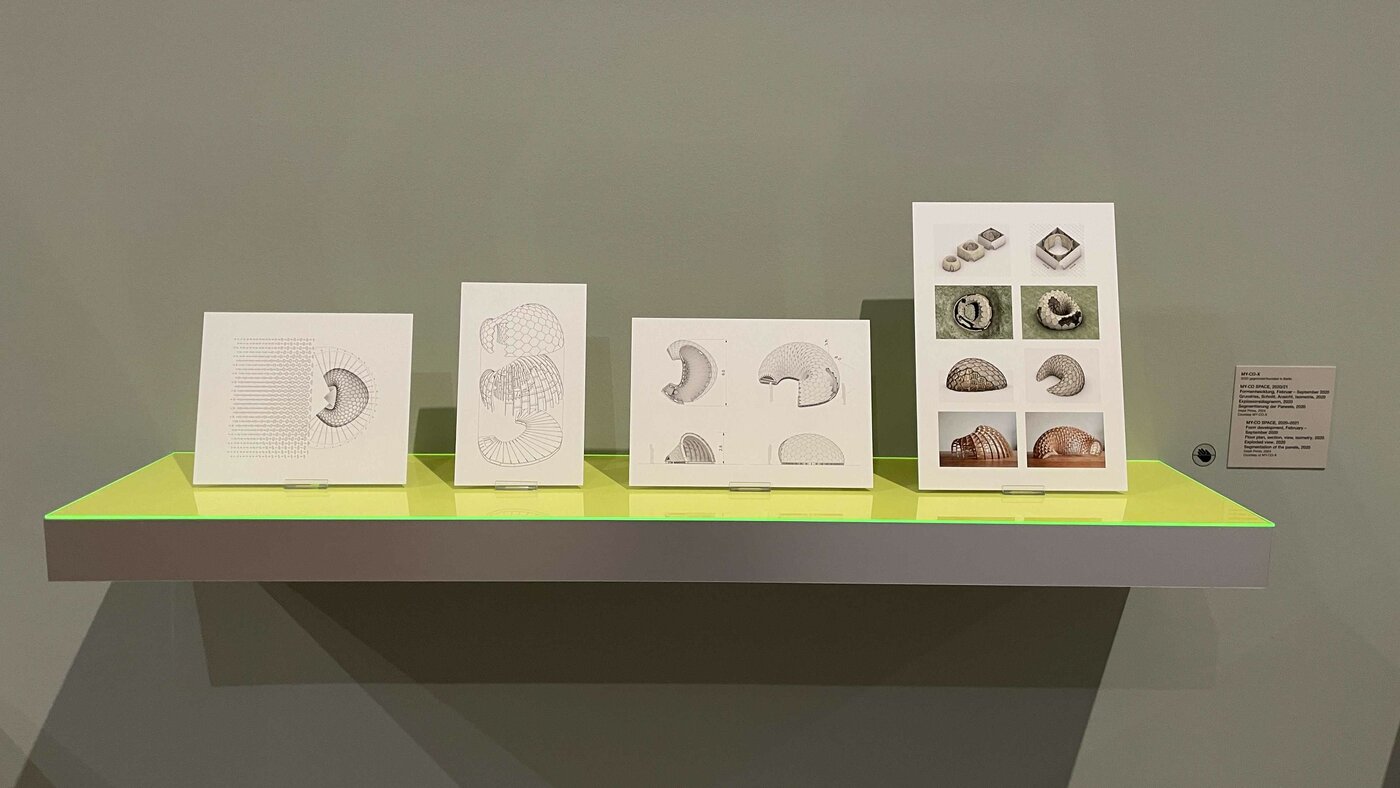

MY-CO-X: Die von dem Kollektiv MY-CO-X entworfenen Objekte sind Ergebnisse eines Forschungsprojekts der TU Berlin und der Hochschule Bochum. Die Fähigkeit von Pilzen, organisches Material sowohl zersetzen als auch verbinden zu können, kommt hier in Form einer Architektur zum Ausdruck, bestehend aus Holzplatten und Pilz bewachsenen Paneelen. Gedeiht das Myzel auf einem natürlichen Substrat wie Hanf oder Sägespäne, bildet es mit diesem eine stoffliche Einheit. Das neue Material kann andere fest an sich binden, in verschiedene Strukturen hineinwachsen und diverse Festigkeiten annehmen. Mittels Hitze wird das Wachstum des Pilzes gestoppt.

Baubotanik: Auch lebende Natur kann Baumaterial sein. In Indien werden bis heute aus den Luftwurzeln des Gummibaums Brücken geformt. In Europa baute man die Baumkronen sogenannter Tanzlinden zu öffentlichen Orten aus. Heute zielt der Ansatz der Baubotanik auf das Verschmelzen von Pflanzen und baulichen Elementen. Vorrangig Laubbäume werden dabei zum integralen Bestandteil wachsender Architekturen, die sich stetig verändern und nie vollendet sind.

Lehmbau: Das Bauen mit gestampftem Lehm ist eine uralte Methode, die aufgrund ihrer Nachhaltigkeit heute neue Aufmerksamkeit erfährt. Sie erfordert kaum Energie, ihr Material - Erde - ist fast überall verfügbar und wiederverwendbar. Farbe und Beschaffenheit des Lehms sind stets einmalig, weshalb er meist nicht verkleidet wird. So kann er zudem atmen und Raumfeuchte und -temperatur natürlich regulieren. Seine Wiederbelebung in Deutschland vermittelt eindrucksvoll die Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße. Der 1996-2000 von Rudolf Reitermann und Peter Sassenroth realisierte Sakralbau steht im einstigen „Todesstreifen" der Berliner Mauer. Angesichts des Ortes entschied man, nicht mit Beton zu bauen. Den Kapellenraum umschließt eine sieben Meter hohe Lehmwand, die eine Bedachung und eine Außenhaut aus Holz trägt.