System: Solum – Eine interaktive Forschungslandkarte

Lebensraum, Rohstoffquelle, Rückführungsort, Produzent und Produkt, Fundament und Archiv: „Solum“ bezeichnet aus geologischer Sicht den Bodenkörper. Wir verstehen ihn als Material und gleichzeitig als komplexes System – und machen ihn zum Forschungsthema. Continually under construction: Eine stetig wachsende Übersicht hält die vielschichtige Annäherung aus wissenschaftlicher und gestalterischer Perspektive fest. Dabei dient sie als Systemüberblick, Wissensspeicher, Prozessdokumentation und Ergebnispräsentation zugleich. Die kollaborative Kartierung stellt diverse Zugänge gleichwertig nebeneinander und bildet Kachel für Kachel die Komplexität des Themas ab, ohne offene Lücken zu verbergen. Die Abbildung verzweigt sich in zwei Themenschwerpunkten: (un)certain flows beleuchtet Zukunftsszenarien des Materials Gips und prog/rammed earth experimentiert mit neuen Technologien für einen zukunftsweisenden Umgang mit lokalen Sedimenten.

SOLUM – generous sediments and rare loads

Während mit immer größerem Aufwand nach geogenen Materialien gegraben wird, steigen die kritischen Stoffgehalte in der Erde. Unter dem Arbeitstitel „SOLUM – generous sediments and rare loads“ stellen wir uns der Frage, auf welchem Boden wir stehen. „Solum“ bezeichnet aus geologischer Sicht den Bodenkörper. Wir verstehen ihn als Material und gleichzeitig als komplexes System. Er ist Lebensraum, Rohstoffquelle, Rückführungsort, Produzent und Produkt, Fundament und Archiv.

Wie viel Boden verbrauchen wir Tag für Tag? Und in welcher Form? Welchen Veränderungen unterliegen geogene Stoffströme durch anthropogenen Einfluss? Wie sehen Alternativen und Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Sedimenten aus? Und wie können Kunst und Design dabei die Lücke zwischen den abstrakten akademischen Visionen und den realen Bedingungen des Alltags schließen?

Teilprojekt prog/rammed earth 2021–2022, zusammen mit dem XLab

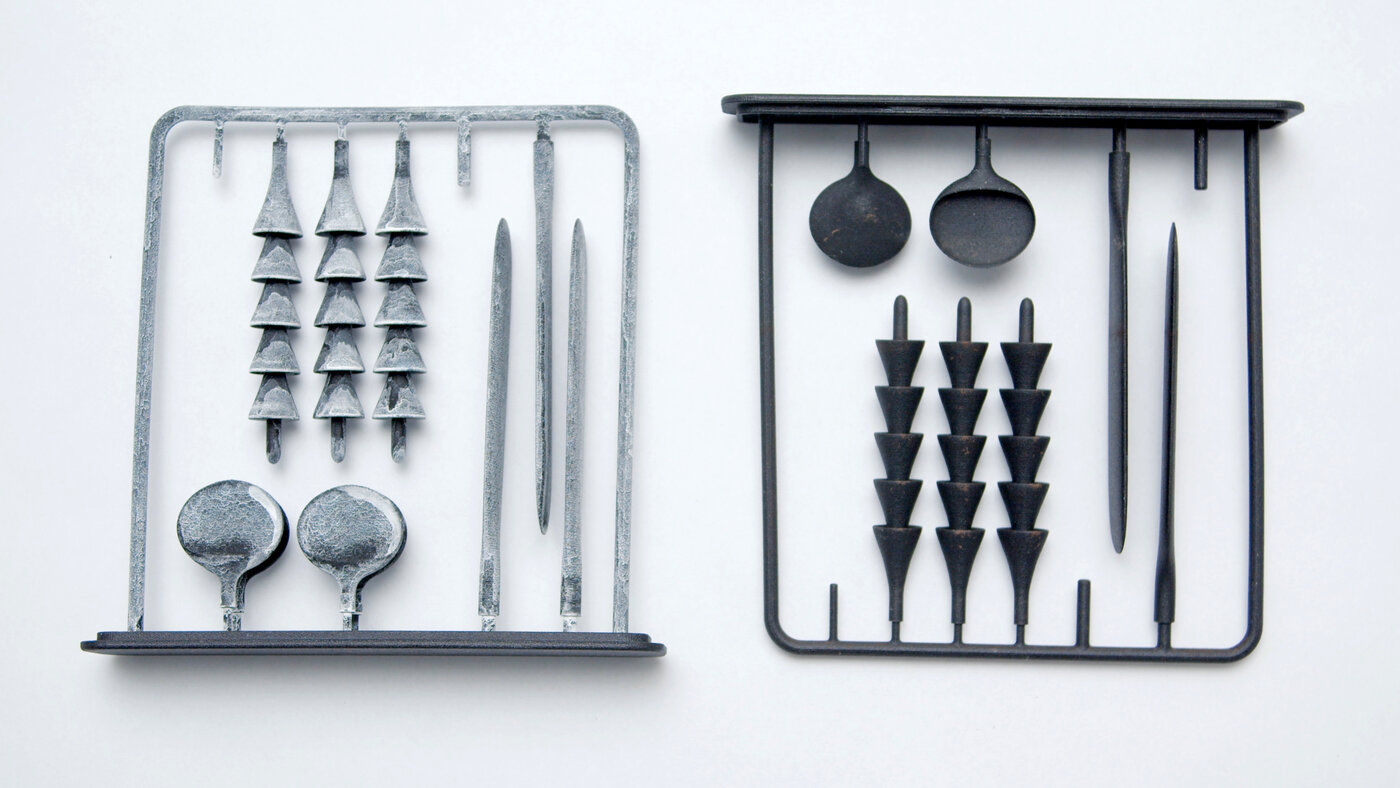

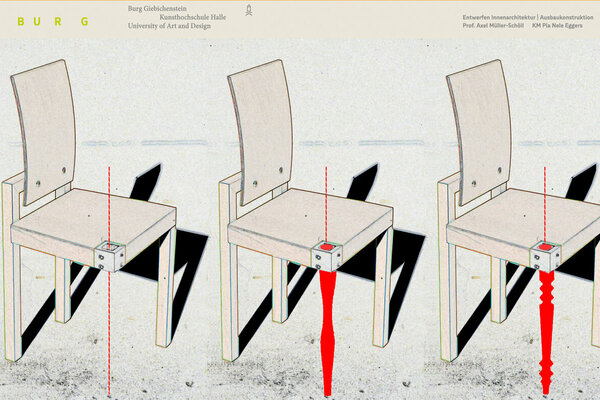

Stampflehm, Pisé oder Rammed Earth – eine jahrtausendealte Bautechnik: Krümeliges, erdfeuchtes und relativ mageres Tongemisch wird schichtweise in eine Schalung eingefüllt. Durch Stampfen wird es verdichtet, entschalt und danach luftgehärtet.

In der Natur führt Verdichtung dazu, dass der Boden wesentliche Funktionen einbüßt. Hingegen weiß die Architektur das Potenzial von Stampflehm zu nutzen: Porosität und Durchlässigkeit machen das Material atmungsaktiv. Außerdem ist der Baustoff durch die Nutzung und Wiederverwendbarkeit lokaler Ressourcen kreislauffähig. Bei all den überzeugenden Argumenten und über 100 Millionen Tonnen Bodenaushub pro Jahr allein in Deutschland: Lässt sich Stampflehm jenseits von Mauern und Fußböden denken?

Wir führen eine zweite Komponente ein und betrachten Stampflehm als ein robotergestütztes additives Fertigungsverfahren. Das Stützmaterial wird präzise um das Lehmgemisch herum platziert. Es rieselt, fließt, verdunstet oder bricht nach dem Stampfen aus der Schalung heraus. Dadurch entsteht eine selektive Bindung. Sie eröffnet einzigartige architektonische Möglichkeiten wie Freiformen, Überhänge und Hinterschnitte: prog/rammed earth.

Teilprojekt (un)certain flows: Zukunftsszenarien für Gips im Jahr 2050; 2021–2022

In Deutschland werden jährlich rund 10 Millionen Tonnen Gips verbraucht. Davon stammen rund 60 Prozent aus Kohlekraftwerken. Dort fällt er als Nebenprodukt bei der Stromerzeugung an: als sogenannter Rauchgasentschwefelungsgips oder REA-Gips. Mit dem Kohleausstieg bis 2038 wird diese Ressource fast vollständig versiegen.

Das wirft die Frage auf, wie Szenarien für alternative Methoden der Gewinnung, Zusammensetzung, Verarbeitung, des Recyclings und der Logistik dieses Materials aussehen könnten. Das Projekt nutzt mathematische Modelle, um das aktuelle Materialsystem Gips zu analysieren. Daraus werden spekulative Konzepte für die Gestaltung zukünftiger Rohstoffquellen sowie deren Materialeigenschaften und soziotechnische Infrastruktur entwickelt.

Das Projekt bringt Ansätze aus den Disziplinen Geoökologie, Ingenieurwissenschaften und Design Fiction zusammen. Es wird in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Forschung durchgeführt, darunter das Gipswerk Uehrde von Rump & Salzmann und das Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe ThIWert.