Mittlerweile hat der decolonial turn auch die Designwissenschaften erreicht. Langsam aber sicher entsteht ein Bewusstsein für die Verwobenheit zwischen Kolonialität und Gestaltung. Auch die deutschsprachige Wissenschaftslandschaft weist zunehmend Auseinandersetzungen mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Kolonialismus, Kapitalismus, Moderne und Gestaltung auf. Und dennoch ist es erstaunlich, wie resistent und schwerfällig die Designgeschichte diese Entwicklungen aufnimmt, wie selten Kolonialität als strukturierendes Element in der Entstehung und Entwicklung der Designpraxis anerkannt wird. Mittlerweile als Randnotiz präsent, bleibt sie trotz allen Bemühungen meist ein blinder Fleck im Zentrum der Hauptnarrative. Hier und da entsteht im Strom der Diskurse ein dekolonialer Strudel. In ihrer Mehrzahl bleiben diese Wirbel nicht ohne Folgen und trotzdem kann von einer Änderung des Flusslaufes (noch?) nicht die Rede sein. Warum ist es überhaupt wichtig, nicht nur globale sondern auch dekoloniale Designgeschichten zu erzählen? Was kann es bedeuten, in der Erzählung von Designgeschichten einen dekolonialen Ansatz zu verfolgen? Wie wichtig ist dabei die Auseinandersetzung mit der eigenen Situierung und ihrer womöglichen Komplexität? Ist das im Angesicht der Verwobenheit von Kolonialität, der eigenen Position und von Wissenschaft überhaupt möglich?

In diesem Seminar werden wir uns u.a. mit Ausschnitten aus Ariella Aïsha Azoulays Werk Potential Histories: Unlearning Imperialism (2019) beschäftigen. Wir wollen auf dieser Basis mögliche Haltungen als gestaltende Forscher:in oder forschende Gestalter:in in Bezug auf Designgeschichten diskutieren. Wir werden uns einem spezifischen Forschungsgegenstand widmen um methodische Überlegungen zu erproben. Es handelt sich dabei um einige Fotografien von Schriftmalereien, die 1974 in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa zum Anlass des legendären Boxkampfes zwischen Muhammad Ali und George Foreman entstanden. Dabei kommen sowohl Überlegungen zum Umgang mit Fotografien aus kolonialen und postkolonialen Archiven zum Tragen, als auch zu typografischen Formen und den interlokalen, intertemporalen gestalterischen Dialogen, die sich in ihnen bemerkbar machen.

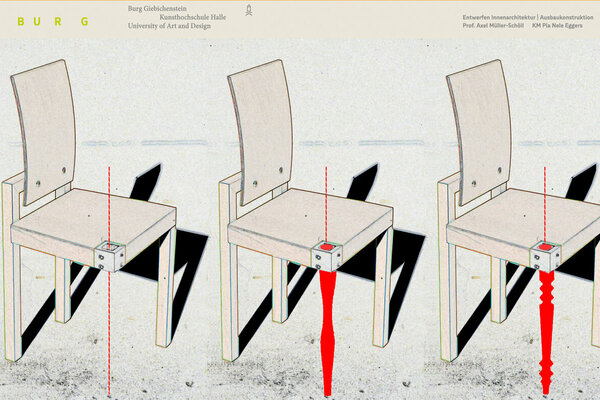

Das Seminar versteht sowohl praktisches als auch text-, bzw. sprachbasiertes Arbeiten mit Quellen als wissensgenerierende Praktiken und wird beide Formen des Umgangs mit historischem Material erproben.

Lern- und Qualifikationsziele BA und MA: Um die Lern- und Qualifikationsziele zu erreichen, wird rege Mitarbeit erwartet: sprechend wie zeichnend. Hefte, in denen Zeichnungen und kurze Beschreibungen notiert werden können, werden zur Verfügung gestellt.

Lern- und Qualifikationsziele MA Design Studies: Um die Lern- und Qualifikationsziele zu erreichen, wird rege Mitarbeit erwartet: sprechend wie zeichnend. Hefte, in denen Zeichnungen und kurze Beschreibungen notiert werden können, werden zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sollen einführende bzw. informierende Referate zu ausgewählten Objekten vor Ort gehalten werden.