WiSe 2024/25 M.A. Joy Weinberger & Vanessa Amoah Opoku

WiSe 2024/25 M.A. Joy Weinberger & Vanessa Amoah Opoku

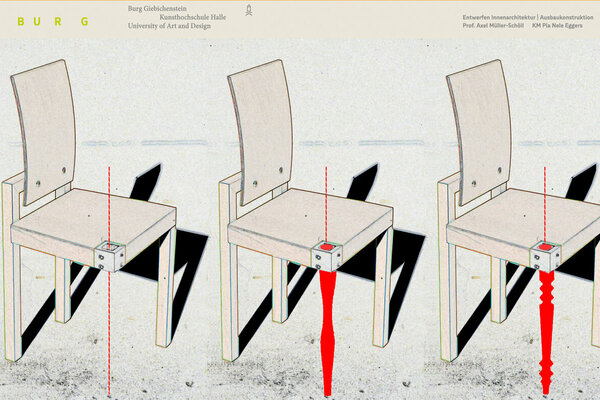

Multimedia Installation

Die Praxis von Joy Weinberger und Vanessa Amoah Opoku verbindet verschiedene Disziplinen und Techniken, mit denen sie gemeinsam komplexe Themen erforschen. Vanessa Amoah Opoku nutzt 3D-Pointcloud-Scans, um die Zerbrechlichkeit und Unvollständigkeit von Erfahrungen in der Diaspora zu untersuchen. Joy Weinberger konzentriert sich auf textile Gewebestrukturen und verbindet analoge Webprozesse mit digitalen Techniken.

In dieser Arbeit unternehmen die beiden Künstlerinnen eine Untersuchung, die auf der Familiengeschichte der einen basiert. Sie zeichnen nicht nur die Steine, die Erde, den Lehm und die unfertigen Häuser nach, sondern die Perspektive einer Migrantin der zweiten Generation in der Diaspora, die von Wegen der Kommunikation und des Scheiterns erzählt, von Enteignung von Land und den Schmerz, über den niemand spricht. Auch erzählen sie von der Hoffnung auf Fortschritt und ein besseres Leben. Und über das intergenerationelle Zurückkommen und letzten Endes über das Bauen eines Zuhauses.

Ein Schwerpunkt der Installation ist die Verbindung des Technologischen mit der taktilen Ebene des Textilen. Durch den Prozess der Rückführung der digitalen Welt in den physischen Raum und umgekehrt werden Themen wie technologischer Fortschritt — sowohl zur Zeit der ersten industriellen Revolution in Verbindung mit der Webmaschine als auch der vierten industriellen Revolution in Bezug auf Digitalität und des Informationszeitalters — Geschlechterrollen und Technologie sowie Immersion und physische Berührung und deren Abwesenheit untersucht. Dies bietet die Möglichkeit, die komplexen Beziehungen zwischen Geschlecht, Kunst und Arbeit zu erforschen. Sie zeigen, wie diese scheinbar unterschiedlichen Felder innerhalb der künstlerischen Sphäre interagieren und miteinander kommunizieren. Dabei profitieren die Künstlerinnen nicht nur von ihren verschiedenen künstlerischen Praktiken, sondern auch von ihren persönlichen Erfahrungen und Identitäten. Diese Kombination ermöglicht es ihnen, eine Erzählung zu konstruieren, die Themen wie Gender und Selbstermächtigung umfasst – Themen, die in unserer Gesellschaft häufig erlebt, aber oft übersehen werden. Die Künstlerinnen betrachten diesen Prozess auch als eine Form des Widerstands gegen die Kategorisierungen, die Technologie und Textilarbeit oft einschränken. Das Textil schafft ein physisches Medium, das nicht nur in seiner Plastizität neue Dimensionen eröffnet, sondern auch eine taktile Ebene ergänzt. Textil lässt sich fühlen, falten, ziehen und anordnen: Flexible Strukturen greifen in eine digitale, bildnerische Darstellung ein, lösen sie auf und führen sie wieder zusammen. Die Technik des Pointcloud-Scans, die eine fragmentarische Aufzeichnung der Wirklichkeit speichert, wird auf eine neue, physisch erfassbare Ebene zurückgeführt. Durch die Zusammenführung dieser Disziplinen streben die Künstlerinnen an, die Grenzen zwischen ihnen zu verwischen und dadurch ihre geschlechtsspezifischen und geografischen Konnotationen zu hinterfragen. Dieser Prozess ist nicht nur eine technische Erkundung, sondern auch eine soziopolitische Aussage, die darauf abzielt, den Wert und die Wahrnehmung dieser Disziplinen in Kunst und Gesellschaft neu zu definieren.