Foto 1, 4-5, 9-10: @ Luis Kiessling

Foto 2-3: @ Michel Klehm

Filmstill 7-8: @Luis Kiessling & Ferdinand Molck-Ude

Vordiplom von Luis Kiessling - mit den Arbeiten:

59°05’13.3 N 78°59’40.4 E

Abtauchen

Im Wesentlichen Tadelos

Gewebe

Weiße Wand

59°05’13.3 N 78°59’40.4 E (Klanginstallation)

Im Rahmen einer zehnminütigen Vorführung tauchen sieben unterschiedlich große Orgelpfeifen mit Klangkörpern in ein Becken mit 800 Litern Wasser ein. Das Eintauchen erfolgt nach dem Zufallsprinzip und erzeugt so ständig wechselnde Klangkompositionen. Nach Ablauf der zehn Minuten kehren die Klangkörper in ihre Ausgangsposition zurück. Anschließend folgt eine Pause, die zufällig zwischen zwei und fünf Minuten variiert. Danach beginnt der Ablauf erneut und entwickelt selbstständig ein weiteres Stück. Die Orgelpfeifen sind mit Schnüren an einer Deckenplatte befestigt, die auch die sichtbaren Motoren und die übrige Technik trägt. Dies macht die mechanischen Elemente zu einem erkennbaren Teil des Objektes. Die Raumakustik wird unmittelbar von der Installation geprägt. Die Klänge der Orgelpfeifen verbinden sich mit dem Plätschern und den Bewegungen des Wassers sowie mit Geräuschen der Motoren, der Schnüre und ihrer Reibung.

Abtauchen (Videoinstallation)

Unterstützt von Tim Nowitzki und Michel Klehm

Die Filmszene zeigt einen Menschen in der Männerhalle des Stadtbades. Sie ist von einem gleichbleibenden Geräuschnebel umgeben und steht fokussiert am Beckenrand. Um dem gesellschaftlichen Druck und den eigenen Ängsten zu entfliehen und sich auf sich selbst zu konzentrieren, taucht sie in einen anderen Aggregatzustand ab und sucht dort einen Ort der Stille. Das Video behandelt das Thema Gesundheitshygiene.

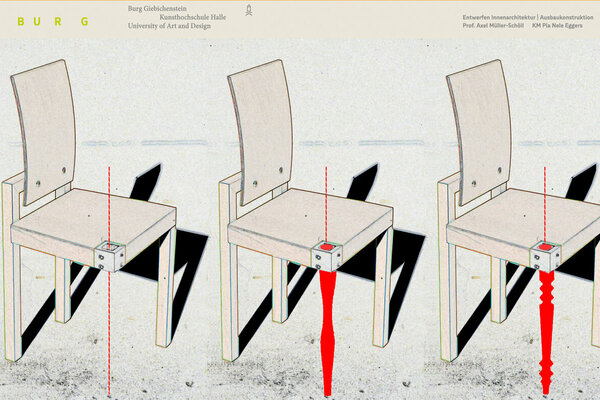

Im Wesentlichen Tadelos (2 Kanal Video Installation)

In Zusammenarbeit mit Ferdinand Molck-Ude

Opfern wir unsere Identität und Selbstbestimmung zugunsten funktionierender Arbeitsprozesse? Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt der Videoarbeit „Im Wesentlichen tadellos“. Die Szenen zeigen uns eine vertraute Umgebung, die jedoch durch eine subtile Verfremdung eine Atmosphäre der Unwirklichkeit erzeugt: Die Menschen wirken in ihrem Verhalten und ihrer Interaktion untereinander seltsam distanziert und unempfänglich für ihre Umgebung, ihre Gesichter sind emotionslos und ihre Handlungen wirken mechanisch und repetitiv.

Gewebe (Klanginstallation)

In der Arbeiten erfasse ich Signale von Pflanzen, um ihre Reaktionen auf Umweltreize sowohl akustisch als auch visuell erlebbar zu machen. Dies geschieht durch die Messung elektrischer Impulse, die Pflanzen als Reaktion auf Stimuli wie Licht, Berührung oder die Aufnahme von Nährstoffen erzeugen. Hierfür bringe ich Elektroden an bestimmten Stellen der Pflanze an. Die Elektroden sind mit einem Mikrocontroller verbunden, der die Signale aufzeichnet und in MIDI-Daten (Musical Instrument Digital Interface) umwandelt. Diese MIDI-Daten werden von einem Synthesizer verarbeitet, der sie in Klänge mit unterschiedlichen Frequenzen, Höhen und Tiefen übersetzt. Die akustischen Frequenzen dienen dabei als Grundlage für die visuelle Darstellung: Die Ausschläge und Muster der Klänge werden als Reliefs nachgebildet. Diese Abbildungen übertrage ich in Form von Bildern und keramischen 3D-Drucken, die die Interaktion der Pflanze greifbar machen soll.

Weiße Wand (Rauminstallation)

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Kaliberg „Kalimandscharo“ und der Gemeinde Zielitz und thematisiert die Auswirkungen des Weißen Berges auf die Region. Kalisalze, die in der richtigen Dosierung und Anwendung im Allgemeinen unbedenklich sind, können bei unsachgemäßer Verwendung oder in zu hohen Konzentrationen schädlich sein. Gelangen sie in übermäßiger Menge in die Umwelt, können sie zu einem ernsthaften Problem werden: Tiere sterben, Pflanzen verlieren ihre Wachstumsfähigkeit. Die genaue Dosierung und der verantwortungsvolle Einsatz von Kalisalzen sind daher von entscheidender Bedeutung. Im Zentrum der Arbeit stehen drei 3D-Drucke, die auf der Grundlage von Schwarz-Weiß Fotografien entstanden sind. Diese Fotografien zeigen den Kaliberg sowie die umliegenden Landschaften und Orte. Durch die Transformation der Pixel der Fotografien in 3D-Rilljeffs, die den Betrachter dazu einlädt, die Strukturen des Berges und der Landschaft haptisch zu erfassen. Über die gedruckten Landschaften legen sich organisch geformte Objekte, die die Oberflächen der 3D-Modelle teilweise bedecken, angreifen oder festhalten.