Design macht das Leben schöner! Reduziert man Gestaltung auf diese simple Formel, beschränkt man ihren Einflussbereich auf die Seiten eines Schöner-Wohnen-Katalogs. Kann man machen. Aber reicht uns das?

Während wir von der Kunst die subversive Geste geradezu erwarten, fällt es uns häufig schwer, im Design eine kritische Praxis zu erkennen, haftet dem Design doch der Ruf an, Erfüllungsgehilfe der Industrie zu sein und durch kontinuierliches Styling immer neue Konsumbedürfnisse zu schaffen. Andererseits scheint gerade deshalb die Frage nach dem Verhältnis von Kritik und Gestaltung hoch aktuell, denn angesichts multipler Krisen muss diese historisch zugewiesene Rolle grundsätzlich hinterfragt werden. Denn durch seine enge Verbindung mit dem Alltag wirkt Design auch direkt auf unsere Lebenswelt ein, stabilisiert oder hinterfragt bestehende Strukturen, beschränkt oder erweitert Handlungsspielräume. Während Kunst sich oft als autonom versteht, muss Design sich als Mittel der praktischen Welterschließung (Feige) einer besonderen ethischen Verantwortung stellen.

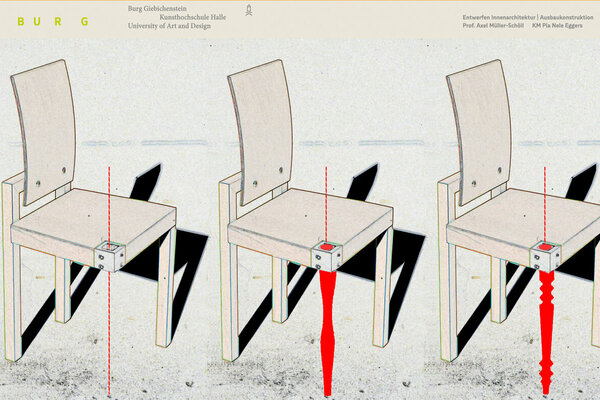

Dieses Seminar widmet sich der kritischen Reflexion von Design als Disziplin, Praxis und Ideologie. Es untersucht, inwiefern Design zur Fortschreibung, Infragestellung oder gar Überwindung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Macht- und Ungleichheitsstrukturen beiträgt bzw. beitragen kann. Dabei ist diese Frage keineswegs neu. Beim Blick in die Ideengeschichte des Designs offenbaren sich wiederkehrende Konjunkturen der Kritik, sowohl von außen induziert als auch aus der Praxis heraus initiiert. Die Beispiele reichen von historischen Designströmungen wie dem Radical- und Antidesign, dem Neuen deutschen Design über theoretische Interventionen, pamphlethafte Aufrufe und publizierte Manifeste bis hin zu aktuellen Ansätzen des Critical, Speculative und More-than-human Designs oder Aufrufen, die Designdisziplin zu dekolonisieren.

Ein zentraler Fokus des Seminars liegt auf der Kritik an der Einbindung von Design in kapitalistische Verwertungslogiken und die damit verbundene Ausbeutung von Ressourcen. Ist Design Treiber oder lediglich ein Spiegel eines alternativlosen kapitalistischen Realismus? Inwieweit lassen sich alternative Denk- und Lebensmodelle durch Gestaltung erfahrbar machen? Durch die Analyse dieser Fragen wird das Seminar nicht nur eine historische und theoretische Grundlage bieten, sondern auch Impulse für eine kritische Designpraxis setzen. Studierende sind eingeladen, sich diskursiv mit der politischen Dimension des Designs auseinanderzusetzen.

Das Masterseminar ist eine Gemeinschaftsproduktion der Lehrgebiete Design- und Architekturgeschichte, Designtheorie und Designanthropologie.